2021年少年法改正のポイントを弁護士がわかりやすく解説します!

2021年少年法改正のポイント

弁護士がわかりやすく

解説します!

1はじめに

1はじめに

令和3年5月21日、「少年法等の一部を改正する法律」(以下、「改正法」といいます。)が参議院本会議で可決され、成立しました(参議院の議案情報は「こちら」から、改正法の法律案要綱等は「こちら」から、ご確認いただけます。)。改正法の実際の施行日は令和4年4月1日になります。

少年法の改正については従前から様々な形で議論されてきましたが、ようやく法律の内容が正式に決定しました。法案成立と同日に、日弁連(日本弁護士連合会)が「18歳及び19歳の者に関する少年法改正に対する会長声明」を発出しており、法曹関係者も少年法の改正には注視していたことが窺えます。

このページでは、少年法改正の重要ポイントを解説するとともに、弁護士目線からの少年法改正に関する雑感をお伝えしたいと思います。

2少年法改正の経緯

2少年法改正の経緯

1.少年法とは

1.少年法とは

少年法とは、少年の健全な育成を期すため、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行い、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする法律です(少年法第1条)。この法律によって、少年が犯罪を起こした場合に、成人とは異なり実名報道が原則禁止される等、少年の健全な育成という観点から少年の保護が図られます。

少年法の適用対象となる「少年」とは、20歳に満たない者を指します(少年法第2条第1項)。

2.少年法改正の流れ

2.少年法改正の流れ

前述のとおり、少年法の適用対象たる「少年」には20歳未満の者が広く含まれますが、以前から、この対象年齢を引き下げるべきではないかという議論はありました。特に、少年が社会的に注目されるような犯罪を起こした場合に、18歳や19歳の少年は成人との大きな違いはなく同じように厳罰を与えるべきではないか、そもそも少年法によって少年が守られているために少年の犯罪抑止が機能しないのではないかといった主張がなされていました。

これとは別に、世の中では成年年齢の引き下げが議論されるようになり、平成19年5月14日に成立した「日本国憲法の改正手続に関する法律(平成19年法律第51号)」では、国民投票の投票権年齢が満18歳以上の者と定められるとともに、公職選挙法、民法、その他の法令についても必要な法制上の措置を講ずることとされました(同法附則第3条第1項)。この要請を受け、平成27年6月17日には「公職選挙法等の一部を改正する法律(平成27年法律第43号)」が成立して、公職の選挙の選挙権年齢が18歳に引き下げられ、平成30年6月13日には「民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)」が成立して、成年年齢も18歳に引き下げられました(成年年齢の引き下げに関する改正法の施行日は令和4年4月1日になります。)。

このような18歳以上20歳未満の者を巡る法改正の流れを受けて、20歳未満の者を一律に「少年」として適用対象としている少年法と他の法律との整合性が問題視され、少年法改正の機運が一気に高まりました。

3少年法改正の重要ポイント解説

3少年法改正の重要ポイント解説

今回の改正法では、20歳未満の者を「少年」として少年法の適用対象にすること自体は維持した上で、18歳・19歳の少年を「特定少年」と位置付けて17歳以下の者と区別し、特別の規定が設けられることとされました。

この点、資格制限の特例(少年法第60条)が「特定少年」については適用されない等、設けられた特別の規定は多岐にわたりますが、以下では、法改正の重要ポイントに絞って解説します。

ポイント1.18歳、19歳は「特定少年」に

1.18歳、19歳は「特定少年」に

| 現行法 | 改正法 |

|---|---|

| 20歳未満の者は一律「少年」として取り扱われる。 | 20歳未満の者は一律「少年」として取り扱われるが、そのうち18歳・19歳の者は「特定少年」と位置づけられ、17歳以下の少年とは区別して取り扱われる。 |

改正法では、「20歳に満たない者」が「少年」として一律に保護対象とされること(少年法第2条第1項)は維持された上で、新たに「特定少年の特例」という章が設けられ、この中で「18歳以上の少年」が「特定少年」と定義されて(改正法第62条第1項)、17歳以下とは異なる扱いを受けることになりました。

以下、「特定少年」について定められた特別の規定のうち、重要な変更点を解説します。

ポイント2.「逆送」される対象事件が増加

2.「逆送」される対象事件が増加

| 現行法 | 改正法 |

|---|---|

|

①死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるとき ②故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた16歳以上の少年 |

①罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるとき(対象事件の制限なし) ②⑴故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた16歳以上の少年 ⑵死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁固に当たる罪を犯した「特定少年」 |

少年事件では、捜査機関は、事件の捜査が終了した後、一定の嫌疑がある限り、全ての事件を家庭裁判所に事件を「送致」しなければなりません。事件送致を受けた家庭裁判所は、少年審判という非公開の手続に付して、事件の背景や家庭環境などを調査した上で、刑罰ではなく少年の更生を目的とした保護処分(保護観察や少年院送致など)を下すことになります。

ただし、家庭裁判所は、①死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について「刑事処分を相当と認めるとき」や、②16歳以上の少年が故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた罪の事件については、検察官から送致されてきた事件を、再び検察官のほうに送致して、少年審判ではなく、一般的な刑事裁判の手続に付することができます(②は、原則として逆送しなければならないとされる「原則逆送」類型になります。)。最初の送致とは逆方向に送致するという意味で、一般的に、これを「逆送(逆送致)」と呼んでいます。逆送された少年は、少年審判ではなく、刑事裁判を受けることになりますので、公開の法廷で手続が進められ、有罪である場合は刑罰が言い渡されます。その意味で、逆送された事件については少年の保護が後退することになります。

改正法では、「特定少年」に関しては、①「刑事処分を相当をと認めるとき」の逆送類型から、対象事件の制限が撤廃され(改正法第62条第1項)、②原則逆送される対象事件として、新たに、死刑または無期もしくは短期1年以上の懲役もしくは禁固に当たる罪の事件が追加されました(改正法第62条第2項)。②の変更によって、これまでは原則逆送の対象とはされていなかった、強制性交等や強盗、非現住建造物等放火などの罪も対象に含まれることになりましたので、「特定少年」については、これまでよりも刑事裁判に付されて刑罰が言い渡される範囲が拡大されたことになります。

なお、改正法第63条では、連座制にかかる事件、それ以外の公職選挙法及び政治資金規正法に規定する罪の事件を犯した場合に関する逆送の特例も定められましたが、これは、もともと公職選挙法附則第5条第1項及び第3項において定められていたものが少年法に明記されたものですので、ここでは説明を割愛します。

少年法第20条(検察官への送致)

1 家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、家庭裁判所は、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であつて、その罪を犯すとき十六歳以上の少年に係るものについては、同項の決定をしなければならない。ただし、調査の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。

【改正法】少年法第62条(検察官への送致についての特例)

1 家庭裁判所は、特定少年(十八歳以上の少年をいう。以下同じ。)に係る事件については、第二十条の規定にかかわらず、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもって、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、家庭裁判所は、特定少年に係る次に掲げる事件については、同項の決定をしなければならない。ただし、調査の結果、犯行の動機、態様及び結果、犯行後の情況、特定少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。

一 故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であって、その罪を犯すとき十六歳以上の少年に係るもの

二 死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁固に当たる罪の事件であって、その罪を犯すとき特定少年に係るもの(前号に該当するものを除く。)

ポイント3.実名報道を含む報道規制の解除

3.実名報道を含む報道規制の解除

| 現行法 | 改正法 |

|---|---|

| 家庭裁判所の審判に付された少年、少年の時に犯した罪によって起訴された者について、実名や顔写真など本人であると推測できるような記事や写真を出版物に掲載してはならない。 | 「特定少年」の時に犯した罪によって起訴された者(略式請求された場合は除く。)は、起訴された段階で、報道規制が解除される。 |

現行法では、「家庭裁判所の審判に付された少年」や「少年のとき犯した罪により公訴を提起された者」について、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によって、その者が当該事件の本人であると推知・特定されるような記事や写真を出版物に掲載することは禁止されています(少年法第61条)。すなわち、罪を犯した時点で「少年」であった者は、たとえ逆送されて刑事裁判を受けることになり、その時点で成年年齢に達していた場合であっても、本人特定に繋がるような記事や写真は掲載されないことになります。

改正法では、「特定少年」の時に犯した罪に関しては、逆送されて起訴された場合(略式請求された場合は除きます)に限り、上記のような報道規制は解除されることになりました(改正法第68条)。これにより、罪を犯した時点において18歳・19歳であった者については、起訴されることを条件に、実名や顔写真も含めた報道が可能となります。

少年法第61条(記事等の掲載の禁止)

家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。

【改正法】少年法第68条(第三節 記事等の掲載の禁止の特例)

第六十一条の規定は、特定少年のとき犯した罪により公訴を提起された場合における同条の記事又は写真については、適用しない。ただし、当該罪に係る事件について刑事訴訟法第四百六十一条の請求がされた場合(同法第四百六十三条第一項若しくは第二項又は第四百六十八条第二項の規定により通常の規定に従い審判をすることとなった場合を除く。)はこの限りでない。

ポイント4.保護処分に関する特例

4.保護処分に関する特例

| 現行法 | 改正法 |

|---|---|

|

①保護処分の内容は、罪の大きさだけでなく、少年の要保護性(生育歴や性格、家庭環境など)も重要な考慮考慮とされる。 ②審判時には、保護処分の期間は明示されない。 |

①「特定少年」に対する保護処分の内容やその期間は、「犯情の軽重を考慮」して決定されることが明文化された。 ②「特定少年」に対する保護処分については、審判時に、保護観察は6ヶ月・2年のいずれか、少年院送致は3年の範囲内で、期間が明示される。 |

現行法では、少年審判で保護処分を決める際、罪の大きさだけでなく、少年の生育歴や性格、家庭環境などの要保護性が大きく考慮されていました。そして、保護観察や少年院送致が選択された場合、審判時にはそれぞれの期間は明示されず、その終期は、保護観察については、保護観察所の長が「保護観察を継続する必要がなくなったと認めるとき」(更生保護法第69条)、少年院送致については、少年院の長が「矯正教育の目的を達したと認めるとき」(少年院法第136条、更生保護法第46条第1項)とされており、実態に即した柔軟な運用がなされていました。

改正法では、「特定少年」に関しては、保護処分の決定にあたって「犯情の軽重を考慮」することが明文で定められるとともに(改正法第64条)、審判時に、保護観察は6ヶ月・2年のいずれか、少年院送致は3年の範囲内で、「犯情の軽重を考慮」して、保護処分の期間が明示されることになりました(改正法第64条第2項・第3項)。これにより、従前であれば、たとえ犯情の重い罪を犯してしまった少年であっても、真摯に反省しており、かつ、家庭での更生教育が十分見込まれるような事案においては、少年院送致ではなく、社会内で更生の機会を与えるため保護観察に付するといった柔軟な運用も可能でしたが、今後はそういった選択肢がとられる可能性が少なくなるように思います。また、犯情の軽重を考慮して保護処分の期間が明示されることになったため、少年の改善状況や家庭環境等に応じて柔軟に保護観察の解除・少年院の退院などを決定することができなくなるばかりか、成人の刑事裁判と同様に、主として犯情の重さによって処分の内容や期間が決定されることになるものと予想され、少年の要保護性の考慮は著しく後退する懸念があります。

なお、改正法第64条第1項では、少年法第24条第1項第2号に定める児童自立支援施設等送致の保護処分の規定が削除されていますが、ここにいう「児童」とは18歳未満の者を指しますので(児童福祉法第4条第1項)、そもそも特定少年は対象となりません。

少年法第24条(保護処分の決定)

1 家庭裁判所は、前条の場合を除いて、審判を開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。ただし、決定の時に十四歳に満たない少年に係る事件については、特に必要と認める場合に限り、第三号の保護処分をすることができる。

一 保護観察所の保護観察に付すること。

二 児童自立支援施設又は児童養護施設に送致すること。

三 少年院に送致すること。

2 前項第一号及び第三号の保護処分においては、保護観察所の長をして、家庭その他の環境調整に関する措置を行わせることができる。

更生保護法第66条(少年法第24条第1項第1号の保護処分の期間)

保護観察処分少年に対する保護観察の期間は、当該保護観察処分少年が二十歳に達するまで(その期間が二年に満たない場合には、二年)とする。ただし、第六十八条第三項の規定により保護観察の期間が定められたときは、当該期間とする。

更生保護法第69条(保護観察の解除)

保護観察所の長は、保護観察処分少年について、保護観察を継続する必要がなくなったと認めるときは、保護観察を解除するものとする。

少年院法第136条(退院の申出等)

1 少年院の長は、保護処分在院者について、第二十三条第一項に規定する目的を達したと認めるときは、地方更生保護委員会に対し、退院を許すべき旨の申出をしなければならない。

2 少年院の長は、保護処分在院者が地方更生保護委員会から更生保護法第四十六条第一項の規定による退院を許す旨の決定の告知を受けたときは、その者がその告知を受けた日から起算して七日を超えない範囲内において、その者を出院させるべき日を指定するものとする。

更生保護法第46条(少年院に収容中の者の退院を許す処分)

1 地方委員会は、保護処分の執行のため少年院に収容されている者について、少年院の長の申出があった場合において、退院を相当と認めるとき(二十三歳を超えて少年院に収容されている者については、少年院法第百三十九条第一項に規定する事由に該当しなくなったと認めるときその他退院を相当と認めるとき)は、決定をもって、これを許さなければならない。

2 地方委員会は、前項の決定をしたときは、当該決定を受けた者に対し、当該決定をした旨の証明書を交付しなければならない。

【改正法】少年法第64条(保護処分についての特例)

1 第二十四条の規定にかかわらず、家庭裁判所は、第二十三条の場合を除いて、審判を開始した事件につき、少年が特定少年である場合には、犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲内において、決定をもって、次の各号に掲げる保護処分のいずれかをしなければならない。ただし、罰金以下の刑に当たる罪の事件については、第一号の保護処分に限り、これをすることができる。

一 六月の保護観察所の保護観察に付すること。

二 二年の保護観察所の保護観察に付すること。

三 少年院に送致すること。

2 前項二号の保護観察においては、第六十六条一項に規定する場合に、同項の決定により少年院に収容することができるものとし、家庭裁判所は、同号の保護処分をするときは、その決定と同時に、1年以下の範囲内において犯情の軽重を考慮して同項の決定により少年院に収容することができる期間を定めなければならない。

3 家庭裁判所は、第一項第三号の保護処分をするときは、その決定と同時に、三年以下の範囲内において犯情の軽重を考慮して少年院に収容する期間を定めなければならない。

4~ 省略

ポイント5.虞犯(ぐ犯)少年の適用除外

5.虞犯(ぐ犯)少年の適用除外

| 現行法 | 改正法 |

|---|---|

| 将来、罪を犯したり刑罰法令に触れる行為をするおそれのある少年(虞犯少年)を少年審判に付すことが可能である。 | 「特定少年」については、将来、罪を犯したり刑罰法令に触れる行為をするおそれのある者であっても少年審判に付すことはできない。 |

現行法では、実際に罪を犯した少年だけでなく、将来的に罪を犯したり刑罰法令に触れる行為をするおそれのある少年のうち一定の事由(保護者の正当な監督に服しない等)に当てはまる者(これを「虞犯(ぐ犯)少年」といいます。)についても、少年法の保護の対象としています(少年法第3条第1項第3号)。これは、まだ罪を犯していなくても、今のうちに保護しておかないと将来的に犯行に及んでしまうおそれのある少年に対して、家庭裁判所が後見的に介入し、審判に付して適切な対応を可能とする趣旨の規定です。実際には罪を犯していない者についても少年審判に付することができるようになる規定ですので、少年の保護を厚くするという側面がある一方、成人の場合よりも捜査機関等の介入できる範囲を拡大する規定でもあります。

改正法では、「特定少年」に関しては、虞犯少年として少年審判に付することができなくなりました(改正法第65条第1項)。特定少年にとってみれば、少年審判に付される範囲が縮小したわけですので、デメリットはないようにも思えますが、違う側面からみれば、少年法が、特定少年に関しては「少年の健全な育成」という目的を放棄して、原則、成人と同じように取り扱うことを宣言したものと捉えられる可能性があります。

少年法第3条(審判に付すべき少年)

1 次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判に付する。

一 罪を犯した少年

二 十四歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年

三 次に掲げる事由があつて、その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年

イ 保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。

ロ 正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと。

ハ 犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入すること。

ニ 自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。

2 省略

【改正法】少年法第65条(この法律の適用関係)

1 第三条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、特定少年については適用しない。

2~ 省略

ポイント6.不定期刑の適用除外

6.不定期刑の適用除外

| 現行法 | 改正法 |

|---|---|

| 少年に対して刑罰を言い渡すときは、処断すべき刑の範囲内において、不定期刑(懲役○年以上○年以下)を言い渡す。 | 「特定少年」に対して刑罰を言い渡すときは、不定期刑ではなく、明確な期間を示して言い渡す。 |

現行法では、逆送されて刑事裁判を受けることになった少年に対して、有期の懲役または禁錮の刑罰を言い渡す場合には、「懲役○年」というように明確な期間を示さず、 法律上課すことのできる刑の範囲内で「懲役○年以上○年以下」というように幅をもった形で刑を言い渡すことになります。これを不定期刑といいます。また、不定期刑の刑期は、長期は15年、短期は10年を超えることができないと定めています。こうした規定が設けられた趣旨は、少年が成人とは異なり更生しやすく、教育による改善がより多く期待されることから、刑期に幅をつけることで、刑の執行中の少年の改善の度合いに応じて処遇に弾力性を持たせるというところにあります。

改正法では、「特定少年」に対して刑罰を言い渡す場合については、不定期刑の規定を適用しないこととされました(改正法第67条)。したがって、特定少年に対して刑罰を言い渡す場合には、成人と同じように「懲役○年」という明確な期間が示されることになります。また、刑期についての上限規制も適用除外となりますので、特定少年については、成人と同じく最大で30年までの有期刑を言い渡すことが可能になります。

少年法第52条(不定期刑)

1 少年に対して有期の懲役又は禁錮をもつて処断すべきときは、処断すべき刑の範囲内において、長期を定めるとともに、長期の二分の一(長期が十年を下回るときは、長期から五年を減じた期間。次項において同じ。)を下回らない範囲内において短期を定めて、これを言い渡す。この場合において、長期は十五年、短期は十年を超えることはできない。

2 前項の短期については、同項の規定にかかわらず、少年の改善更生の可能性その他の事情を考慮し特に必要があるときは、処断すべき刑の短期の二分の一を下回らず、かつ、長期の二分の一を下回らない範囲内において、これを定めることができる。この場合においては、刑法第十四条第二項の規定を準用する。

3 刑の執行猶予の言渡をする場合には、前二項の規定は、これを適用しない。

【改正法】少年法第67条(第二節 刑事事件の特例)

1~3 省略

4 第五十二条、第五十四条並びに第五十六条第一項及び第二項の規定は、特定少年については、適用しない。

5~ 省略

4弁護士からみた少年法改正に関する雑感

4弁護士からみた少年法改正の雑感

以上のように、今回の改正法によって、18歳以上20歳未満の者は「特定少年」とされ、様々な特例が設けられたことで、成人に近い扱いを受けうることになりました。

弁護士目線からは、今回の少年法改正については疑問を感じる点が多いです。そもそも、前述のとおり、今回の少年法改正は、成年年齢の引き下げに至る一連の法改正の流れを受けて進められてきた経緯がありますが、少年法の保護対象年齢と成年年齢とは、必ずしも一致させる必要があるものではないように思います。各法律や制度における適用年齢は、その法律や制度の趣旨・目的ごとに検討する必要があります。実際、成年年齢の引き下げにかかわらず、飲酒年齢や喫煙年齢、養子縁組できる年齢などのように、20歳という年齢要件が維持されていることも多数あります。

逆送されて刑事処分が選択されるケースが多くなれば、非行少年を刑務所に入れるだけの運用になりかねず、これまで家庭裁判所や少年院によってなされてきたきめ細やかな矯正教育を受ける機会が失われてしまいますし、実名報道は、それ自体が少年の更生の機会を失わせることに繋がるおそれが非常に高く、少年が再犯に繋がる可能性が高くなることが懸念されます。

また、逆送が選択されなかった場合でも、保護処分の決定にあたって「犯情の軽重」が重要な考慮要素とされてしまうと、処遇の選択肢が狭まり、少年一人一人に着目した柔軟な処遇を行うことができなくなるおそれがあります。

さらに、特定少年については虞犯を少年審判の適用対象から除外した点にも問題があります。環境的な要因で今後犯罪に及んでしまう危険性をもった少年は少なからずいて、それは「特定少年」においても何ら違いはありません。これまでの付添人活動の経験からも、少年審判をきっかけとして両親との関係を振り返るなどして更生に繋がった少年の例も数多くあり、虞犯を適用除外とすることはそういった少年達の更生の機会を奪うものといえます。

少年法を改正すべきとする意見は、18歳や19歳の少年は成人と大きな違いはないのではないか、そもそも少年法によって少年が守られているために少年の犯罪抑止が機能しないのではないか、というものでした。

前者については、これまでの付添人活動の経験に基づく私見になりますが、18、19歳の少年はまだまだ未成熟で、周りからの働きかけによって更生する方向へ変化していく可能性は非常に高く、それはやはり成人とは大きく異なるように思います。犯罪・非行を行った少年の保護や更生を重視した少年法の趣旨・目的に鑑みれば、18歳、19歳の少年のみ、刑事処分の範囲を広げる必要性は乏しいといわざるを得ません。

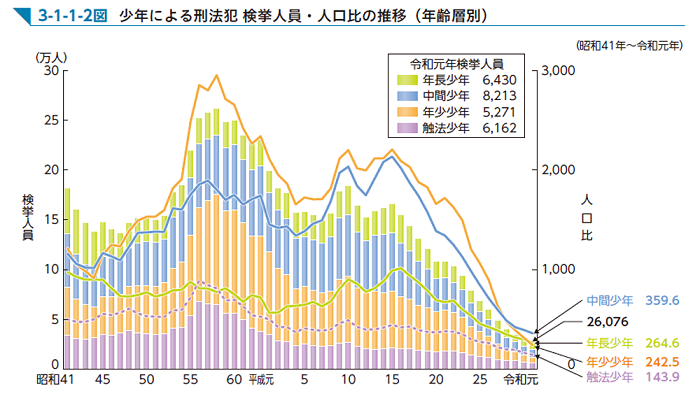

後者については、そもそも根拠が乏しいといわざるを得ません。「令和2年版 犯罪白書」によれば、平成期の少年による刑法犯等の検挙人員は、平成8年~10年、13年~15年にそれぞれ一時的な増加があったものの、全体としては著しい減少傾向にあり、平成24年以降は戦後最少の記録を更新し続け、令和元年度の検挙人員は過去最少の3万7193人まで減少しています(3-1-1-1図)。少年法の存在が少年の犯罪抑止の妨げになっているという主張には全く根拠がないように思えます。

令和2年版犯罪白書(法務省)より抜粋

http://www.moj.go.jp/housouken/housouken03_00027.html

また、令和元年度の少年による刑法犯の検挙人員の内訳を詳しくみてみると、いわゆる年長少年(18歳、19歳。改正法でいう「特定少年」にあたります。)の検挙人員は6430人であり、これは、いわゆる中間少年(16歳、17歳)の検挙人員である8213人を大きく下回る人数となっています(3-1-1-2図)。「特定少年」のみ、刑事処罰がなされる範囲を広げて厳罰化しなければならない立法事実もないのです。

令和2年版犯罪白書(法務省)より抜粋

http://www.moj.go.jp/housouken/housouken03_00027.html

とはいえ、今回の改正法においても、「特定少年」を含め、20歳未満の「少年」に関する事件は、全事件を家庭裁判所に送致するという原則は維持されました。このことは評価されてよいと思います。すなわち、家庭裁判所、家庭裁判所調査官、少年鑑別所等が関わり、少年の資質や家庭環境等を細かく調査し、少年の更生に向けて適切な処遇を決定するという原則に変化はないのです。

家庭裁判所においては、「特定少年」を安易に逆送して刑事処分を選択するのではなく、少年法の趣旨・目的を十分考慮した上で、調査結果をもとに当該少年において真に必要な処遇は何かを慎重に検討されるよう望みます。また、弁護士も、付添人として活動する際には、一人一人の少年と向き合い、少年の更生の機会を確保するための適切な処遇が選択されるよう家庭裁判所に働きかけていくことが重要になると考えます。